2025年3月27日(木)

自衛隊統合作戦司令部

米軍指揮下の戦闘司令部

敵基地攻撃も一体に

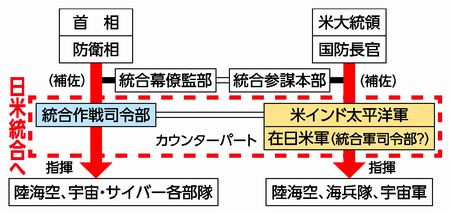

陸海空自衛隊の実動部隊を平時から戦時まで一元的に指揮する「統合作戦司令部」が24日、発足しました。同司令部の最大の任務は日米「統合」の加速であり、まさに米軍指揮下の戦闘司令部です。日米の指揮統制がどこまで来たのか検証します。(竹下岳)

|

米側要求で出発

統合作戦司令部(常設統合司令部)の創設は、2022年12月の安保3文書で初めて明記。24年度防衛省予算案は、その機能として「米インド太平洋軍司令部と調整する機能」のためだとしました。

インド太平洋軍は在日米軍を含む、アジアから西太平洋にいたる米軍の実動部隊を一元的に指揮する統合司令部です。日米の軍事一体化が加速する中、自衛隊も同様の司令部を持った方がいい―。そう提案したのは、ハリス米太平洋軍司令官(当時)だったと、自衛隊トップの河野克俊元統合幕僚長は明らかにしています。そもそもの出発点は、米側の要求なのです。

しかし、米軍と統合作戦司令部の関係は対等ではありません。

防衛省は、統合作戦司令部が違憲の敵基地攻撃能力を一元的に指揮することを明らかにしました。自衛隊幹部からは、「統合作戦司令部の最大の仕事になる」との声も出ています。(「朝日」25日付)

敵基地攻撃能力をめぐっては、日本共産党の志位和夫議長が昨年4月22日の衆院予算委員会で、「日米共同対処」の「オペレーションのサイクル」という内部文書を暴露。文書には「目標情報の共有、反撃(敵基地攻撃)を行う目標の分担、(攻撃の)成果についての共有等」に当たって「日米で協力を行う」と明記。敵基地攻撃の一連の過程を、すべて日米で実施するというのです。しかも、文書には「指揮統制」という文言も記され、日米間に指揮関係が生じる可能性を示しています。常識的に考えて、情報・装備で圧倒的に優位な米軍の指揮下での敵基地攻撃となります。

さらに、昨年4月10日の日米首脳共同声明は、日米の「シームレスな(切れ目のない)統合」に向けた「指揮統制の枠組み向上」を明記しました。その具体化として、昨年7月28日の日米安保協議委員会(2プラス2)共同文書は、統合作戦司令部をあげ、そのカウンターパート(対応相手)として、在日米軍司令部を「統合軍司令部」へと再編成する方針を示しました。

「独立」存在せず

ここで言う「シームレスな統合」とは何か。志位和夫委員長(当時)は23年1月31日の衆院予算委員会で、インド太平洋軍の文書「IAMD構想2028」が、先制攻撃を含む敵基地攻撃と「ミサイル防衛」を一体化させた「統合防空ミサイル防衛」(IAMD)に日本も組み込む考えを示した上で、「すべてのプレーヤー・コーチが、同じプレーブックを持ち、一緒に訓練し、一緒に作戦を実行し、敵からは米軍と同盟国が一つのチームとして見られる」=つまり、完全に一つの軍になることが「シームレス」だと解説していることを暴露しました。もはや、そこに独立した指揮系統など存在しません。

統合作戦司令部は、陸海空自衛隊の「統合」だけでなく、事実上、米軍との「統合」も加速していくことになるのです。

狙いは単一指揮権

国防次官候補証言

日米の統合とは、対等な統合ではありません。自衛隊が米軍の指揮下に組み込まれることです。それを端的に示したのが、4日の米上院軍事委員会公聴会でのエルブリッジ・コルビー国防次官候補の証言です。

コルビー氏は、自衛隊統合作戦司令部の発足や在日米軍司令部の「統合軍司令部」への再編成といった、日米の指揮統制のあり方に関する質問に、「日米の軍・軍関係は堅固に見えるが、韓国軍との関係に見られるような統合のモデルに向けて、さらに深化する必要がある」と回答しました。

米韓同盟における戦時の指揮権(戦時作戦統制権)は現在、米韓連合軍司令部(CFC)が有しています。CFCは発足以来、司令官は米陸軍大将が歴任しています。つまり、韓国軍は戦時において、米軍指揮官の下に置かれることになります。コルビー氏は、こうしたあり方を日米同盟の「モデル」としたのです。

単一指揮権をめぐって、米側は、日米安保条約の締結に伴う行政協定草案(日米地位協定の前身=1951年12月)に、「有事に統合司令部を設置し、指揮権は米側が行使する」と明記して提案したことがあります。日本側は憲法上不可能だとして抵抗し、条文化は見送られますが、米軍が有事に指揮権を持つことが口頭で確認されました。いわゆる「指揮権密約」です。コルビー氏の発言は、これを公然化しようというものです。

日本共産党の山添拓議員は24日の参院予算委員会でコルビー氏の発言を取り上げ、「政府は自衛隊が米軍指揮下に入ることを一貫して否定してきた。憲法9条の下で武力行使の一体化が許されないからだ。それに反する見解を米側が示している以上、この期に及んでコメントしないということでは済まされない」と追及しました。

そもそも、米韓同盟のあり方も、韓国側の主権意識の高まりの中で変化しています。1994年、平時の作戦統制権は韓国側に移管され、戦時作戦統制権をめぐっても、韓国側への移管が検討されています。この案は現在、膠着(こうちゃく)状態にありますが、米軍の単一指揮権から脱却する選択肢が韓国に存在していることは間違いありません。

主権一部切り離す

こうした中、日本が逆に米軍との「統合」を深化させ、事実上の指揮下に入る道を歩めば、歴史の流れに逆行した主権放棄への道につながります。実際、日本共産党の志位和夫議長が取り上げた米インド太平洋軍の「IAMD構想2028」の解説論文には、「シームレスな統合」を進めるため、同盟国に「主権の一部を切り離す」ことまで求めています。

憲法9条を持つ日本が、国際法違反の先制攻撃まで公然と掲げる米軍の指揮下に入ることはありえないし、あってはなりません。

虐殺の「自動化」へ

在日米軍司令部に部隊運用や共同作戦・共同訓練の立案といった権限を与え、「統合軍司令部」=戦闘司令部として再構成する案をめぐっては、米国防総省の経費削減の一環として、中止を検討する案が浮上していると米メディアで報じられています。米軍の司令部再編には複雑な利害が絡むため、一朝一夕には進まないことも予想されます。昨年9月に始まった日米指揮統制の強化に関する作業部会も、進展していないとみられます。

29日には、経費削減の検討を指示したとされるヘグセス国防長官が来日。30日に中谷元・防衛相との会談が予定されており、発言が注目されています。

ただ、在日米軍司令部の再構成の行方がどうあれ、中国の軍事的台頭に対抗し、インド太平洋地域における米国の覇権を維持するため、自衛隊を米軍の一部として「統合」する流れはバイデン前政権からトランプ現政権にいたるまで変化はありません。

2022年12月に決定された安保3文書の一つである防衛力整備計画は、日米共同対処が不可欠となる敵基地攻撃(スタンド・オフ防衛)能力や、米軍の先制攻撃を含む「統合防空ミサイル防衛」(IAMD)能力の効果的な運用のため、指揮統制能力に関して「必要な措置を講じる」と明記。具体的には、有事に防衛相の指揮を支援する「中央指揮システム」の置換など、陸海空自衛隊と統合幕僚監部のシステム強化をはかるとしています。

米軍は指揮統制をより効率的・迅速に進めるため、人工知能(AI)も活用した指揮統制の「自動化」を進め、そこに同盟国も組み込もうとしています。日米の指揮統制強化も、その流れの中にあります。

現場の指揮官に人を殺傷することを躊躇(ちゅうちょ)する時間を与えず、AIが設定した目標を次々攻撃し、民間人の巻き添えもいとわない―。イスラエルがパレスチナ・ガザ地区で行っている虐殺の手法が地球規模で構築され、日本もその一部になる―こうした道を歩んではなりません。